Lederknöpfe

Knopf Budke

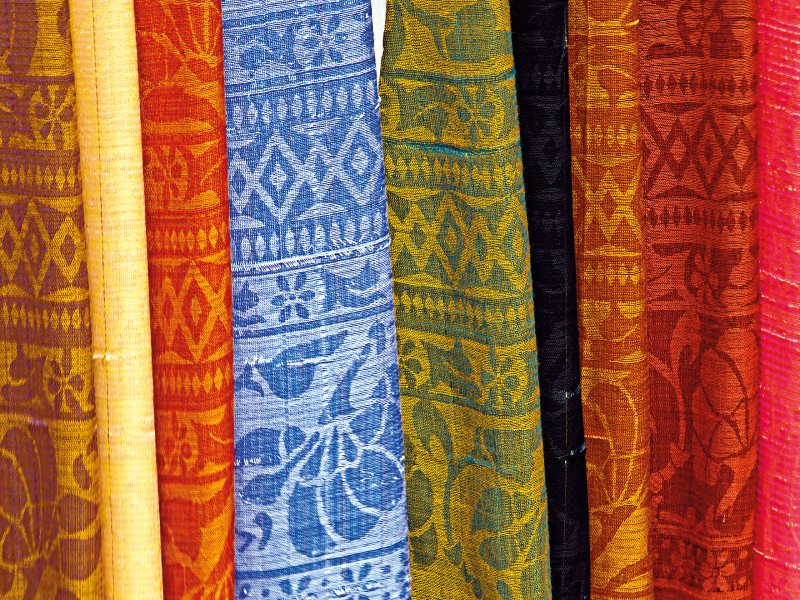

Leder

Das nach Reiten, Jagd und Landleben duftende Material kann einen rustikalen oder auch edlen Touch haben. „Very british“ wirkt ein Lederknopf natürlich in der klassischen Kombination an einer Jacke oder einem Jackett aus Tweed.